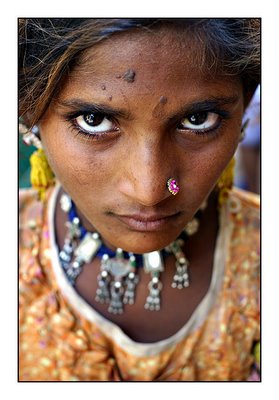

—Había supuesto que una vez casado ya no volvería a pensar en el sexo, o, para ser más preciso, que sólo pensaría en él en relación con mi esposa. Pero el matrimonio, —que palabra más fea, ma-tri-mo-nio... suena fatal— había representado simplemente una iniciación a un aterrador mundo de fantasía; aterrador a causa de sus furiosos ardores, sus traiciones secretas, , su incontrolable deseo de todas las mujeres hermosas del mundo. Me movía por este mundo consumiéndome de amor hacia mujeres desconocidas, y no podía evitarlo.

En mi mente, había dormido con un millar de mujeres; en los brazos de ella, hacía el amor con atractivas mujeres que nunca habían pronunciado mi nombre. Vivía, amaba y sufría en un mundo que, sin tener realidad propia, existía en un desenfrenado reino situado cerca de los ojos. Macho cabrío, sátiro y bestia rugían y aullaban tras los pórticos del oido. Yo despreciaba esa parte de mi ser, y me estremecía cuando oía las lujuriosas risitas de otros hombres que reconocían sentir las mismas fiebres. Para mí, joder se equiparaba con poder, y detestaba

aquella parte de mí en la que residía esta imperfecta y peligrosa verdad. Anhelaba constancia, pureza, absolución —bonitas palabras—, pero me acercaba a la relación sexual llevando un mortífero regalo. A todas las mujeres que me habían amado, que me habían atraído hacia sus pechos, que me habían sentido en su interior —moviendome dentro de ellas, susurrando su nombre, sollozándoles en la oscuridad—, las había traicionado transformándolas, lenta y gradualmente, de amantes en amigas.

aquella parte de mí en la que residía esta imperfecta y peligrosa verdad. Anhelaba constancia, pureza, absolución —bonitas palabras—, pero me acercaba a la relación sexual llevando un mortífero regalo. A todas las mujeres que me habían amado, que me habían atraído hacia sus pechos, que me habían sentido en su interior —moviendome dentro de ellas, susurrando su nombre, sollozándoles en la oscuridad—, las había traicionado transformándolas, lenta y gradualmente, de amantes en amigas.

Para mi consternación, al entrar en una mujer oía la voz de mi madre, y aunque mi amante estuviera gritando <<sí, sí, sí>> su grito no era tan potente como el frío <<no>> de mi madre. Todas las noches de mi vida me llevaba a mi madre conmigo a la cama, y era incapaz de evitarlo.

El sexo , ese viejo nivelador y destructor, esparce sus perversas y gloriosas semillas incluso en los hogares de la cultura y el privilegio, ¿y quién sabía qué híbridos monstruos o que letales orquídeas pueden florecer en algunos apacibles salones? Las flores de mi propio jardín, todas de una variedad enigmática atrofiada y poco original, ya son lo bastante horribles.

El sexo, pensé mientras te veía llegar, es el tema central de mi conflictiva y fracasada virilidad.

—¿Te encuentras bien, cariño? —me susurró al oido mientras besaba mi mejilla.

—Perfectamente —contesté, un poco aturdido por mis pensamientos que lograron acabar sonrojándome—, ¿y tú estás bien? —admiro su elegancia en todo momento y mi aplauso reside en los margenes de mi silencio, en la delicadeza de mi pasmada admiración. Se desplega ante mi en una floración secreta; es deliciosa en los lugares en que una mujer es deliciosa, su tez es inmaculada como una fruta nueva, y sus cepillados cabellos rubios son respladecientes como la crin de un caballo palomino.

—¿Tú que prefieres ser: una flor hermosa o una jodida cabrona e inteligente mujer? No me contestes, reflexiona.

—Tu luminosa y vívida flor de primavera, la inteligencia la posees tú, mi amor.

Sigue leyendo

aquella parte de mí en la que residía esta imperfecta y peligrosa verdad. Anhelaba constancia, pureza, absolución —bonitas palabras—, pero me acercaba a la relación sexual llevando un mortífero regalo. A todas las mujeres que me habían amado, que me habían atraído hacia sus pechos, que me habían sentido en su interior —moviendome dentro de ellas, susurrando su nombre, sollozándoles en la oscuridad—, las había traicionado transformándolas, lenta y gradualmente, de amantes en amigas.

aquella parte de mí en la que residía esta imperfecta y peligrosa verdad. Anhelaba constancia, pureza, absolución —bonitas palabras—, pero me acercaba a la relación sexual llevando un mortífero regalo. A todas las mujeres que me habían amado, que me habían atraído hacia sus pechos, que me habían sentido en su interior —moviendome dentro de ellas, susurrando su nombre, sollozándoles en la oscuridad—, las había traicionado transformándolas, lenta y gradualmente, de amantes en amigas.

Ann le abandonó por John "Calico Jack" Rackham que había abandonado la piratería tras un perdón real. Jack le compraba regalos y le instó a abandonar a su marido por él. James recurrió al gobernador para retenerla. Ann y Jack decidieron huir y volver a la piratería. Calico Jack dejó a Ann en Cuba en compañía de unos amigos para dar a luz a su hijo y se reunieron de nuevo en el mar dejando a su hijo al cuidado de unos amigos en Cuba. Ann vestía ropas masculinas, era experta en el manejo de pistolas y machete y era considerada tan peligrosa como cualquier pirata masculino. Jack acogía a marineros de barcos capturados como tripulación forzosa para sus barcos. Un joven marinero capturado llamado Mark Read resultó ser una joven inglesa llamada realmente Mary Read. Rackhan permitió a Mary continuar con su disfraz y unirse al grupo.

Ann le abandonó por John "Calico Jack" Rackham que había abandonado la piratería tras un perdón real. Jack le compraba regalos y le instó a abandonar a su marido por él. James recurrió al gobernador para retenerla. Ann y Jack decidieron huir y volver a la piratería. Calico Jack dejó a Ann en Cuba en compañía de unos amigos para dar a luz a su hijo y se reunieron de nuevo en el mar dejando a su hijo al cuidado de unos amigos en Cuba. Ann vestía ropas masculinas, era experta en el manejo de pistolas y machete y era considerada tan peligrosa como cualquier pirata masculino. Jack acogía a marineros de barcos capturados como tripulación forzosa para sus barcos. Un joven marinero capturado llamado Mark Read resultó ser una joven inglesa llamada realmente Mary Read. Rackhan permitió a Mary continuar con su disfraz y unirse al grupo.